|

嵩山から気賀まで |

| 平成20年3月 |

|

嵩山から気賀まで |

| 平成20年3月 |

| その1 嵩山から三ケ日まで |

![]()

姫街道は、

![]()

| 御油から見附(右の写真)までの案内板です。 | この案内板は三ケ日釣橋川親水公園にあります。 |

![]()

特に、嵩山・三ヶ日間の本坂峠、

嵩山から歩き始めます。石碑、塚、史蹟、常夜灯、案内板、説明版、道標、標識など豊富に設置してあります。このホームページはそれらの紹介です。

姫街道を少し離れても、立派な史跡がまだ多くありますが、ここでは姫街道沿いの紹介です。また道順も必要な所に案内板があり、歩きやすくなっています。

![]()

| 本坂トンネル手前で国道362号と別れ、本坂峠道を通る蒿山の姫街道標柱です。 | 石畳の道となります。 | ||

| 右へ進んでください |  |

|

|

| すぐにこのような案内板があります。 | クリックしてネ。 | ||

|

|||

| 蒿山一里塚です。 | 車道を横切った所の姫街道です。 | ||

|

|

||

| こんな案内石もあります。平成17.4.3建立です。 | 茶旧川橋という名の小さな橋です。 | ||

|

|

||

| 腰掛岩という名の岩がありました。旅人が腰掛けて一服したのでしょう。 | 傍に、座禅岩と呼ばれる平たい岩があります。 | ||

|

|

||

| すぐに茶屋場跡という標識があります。往時の賑わいが偲ばれます。 | 蒿山七曲りというところです。難所だったのでしょう。ここは水もわずかに流れています。 | ||

|

|

||

| 峠近くに弘法水があります。旅人が喉を潤したことでしょう。水はほとんど枯れてしまっています。 | 弘法水の説明です。 | ||

|

|

||

| 本坂峠に着きました。展望はありません。ここは尾根道で北は中山峠、宇利峠へと続きます。また南は多米峠へと続きます。 ここにも茶屋場があったようです。 |

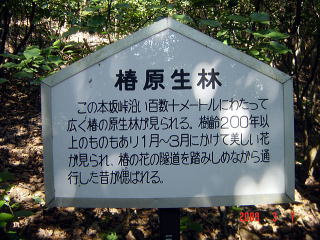

本坂峠を降りてくると、椿の原生林があります。 | ||

|

|

||

| 椿の原生林の説明板です。 | 椿の原生林を降りてくると車道と出合います。 | ||

|

|

||

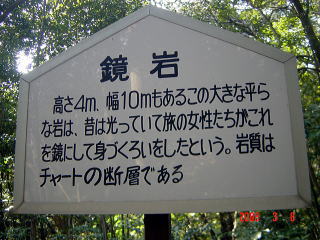

| 車道を横切ってしばらく行くと鏡岩があります。 | 鏡岩の説明板です。 | ||

|

|

||

| 車道を横切って石畳の道を下ってゆきます。 | 国道362号線と出合います。姫街道の案内板があります。 | ||

|

|

||

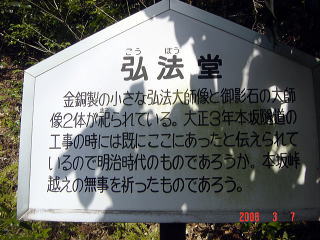

| 国道362号線と出合って左下に弘法堂があります。(左・右は進む方向に対してです。) | 弘法堂の説明板です。 | ||

|

|

||

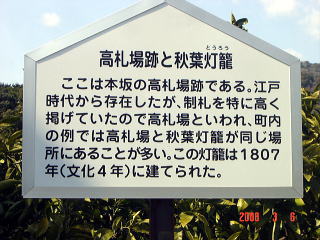

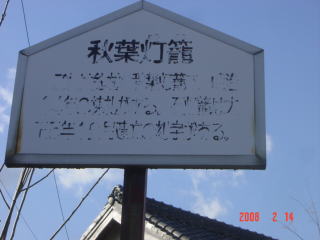

| すぐに国道362号線を横切って右の道を行くと、高札場跡と秋葉灯籠があります。鞘堂(豆の鞘のように風雨から守るためのお堂)に納められています。 | その説明板です。高札場というのは今の官報掲示板にあたり、幕府が決めた法度(はっと)や掟書(おきてがき)を木の板札に書き、高く掲げて置いた場所をいいます。 | ||

|

|

||

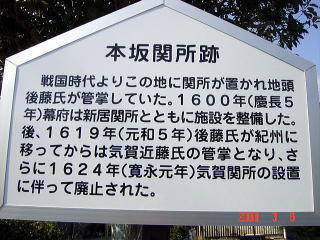

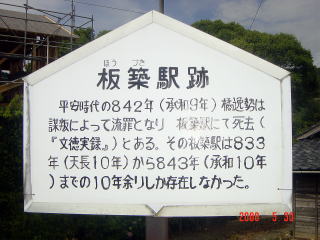

| 高札場跡と秋葉灯籠を少し進むと、本坂関所跡があります。 | 三筆(空海、嵯峨天皇)の1人橘逸勢の終焉の地です。国道362号線沿いに墓があります(ここのみ姫街道外です)。丁度桜が満開でした。 | ||

|

|||

| 奥に橘神社があります。 | 橘神社の説明です。クリックしてください。 | ||

|

|||

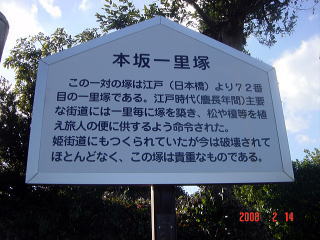

| 少し進み、国道362号線の左側の道を入った所に本坂一里塚があります。 | 本坂一里塚の説明板です。 | ||

|

|

||

| 本坂一里塚の横に7体の馬頭観音像(六観音の一。宝冠に馬頭をいただき、忿怒の相をした観音菩薩)を安置した祠があります。 | 日々沢の部落に |

||

|

|

||

| 三ケ日の釣の部落に灯籠があります。ここも鞘堂があります。 | |||

|

|

||

| 灯籠の説明板です。「これは釣村の秋葉灯籠で明治14年の棟札がある。石灯籠は大正5年12月建立の刻字がある」と書いてあります。 | 三ケ日釣橋川親水公園の説明です。クリックしてください。 | ||

|

|

||

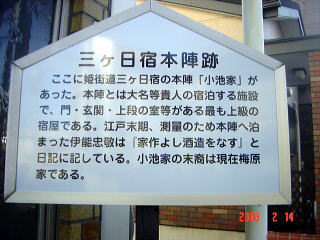

| 象が姫街道を通ったことを示す絵です。 象鳴き坂というのが引佐峠にあります。この絵は三ケ日釣橋川親水公園にあります。クリックしてください。 | 三ケ日の中心地四辻近くにあります。建物は無くなりました。 | ||

|

|

|