| 鳳来峡ICから浜松いなさJCTまで |

|

平成22年2月〜平成22年10月 |

1.三遠南信地域について

三遠南信というのは三河(愛知)、遠州(静岡)、南信州(長野)の頭文字をとり、まとめた地域の呼び方です。三遠南信という呼び名はこの地域を離れるとあまり知られていません。

三河・遠州と南信州は古くから繋がりが深かったようです。かっては秋葉参りの参詣者で賑わい、この地域を繋ぐこの道は秋葉街道と呼ばれていました。現在は国道152号線がこの地域を繋いでいますが、いまだに国道として繋がってはいません。静岡県と長野県の境にある青崩峠は地質がもろく、峠は林道でやっと結ばれています。

三遠地域を中心に現在の交通を見ると東西方向には鉄道、東名高速、国道、やがて第二東名とたいへん便利になっています。しかし南北方向を見ると主要な交通機関がありません。西には国道151号線、JR飯田線がありますが、三遠南信という地域からは少し離れています。

2.三遠南信自動車道について

三遠南信自動車道は、東京一極集中の解消を目指し、昭和62年(1987)に閣議決定された道路構想「四全総」に盛り込まれ、建設されることになりました。「四全総」というのは、「第四次全国総合開発計画」のことです。

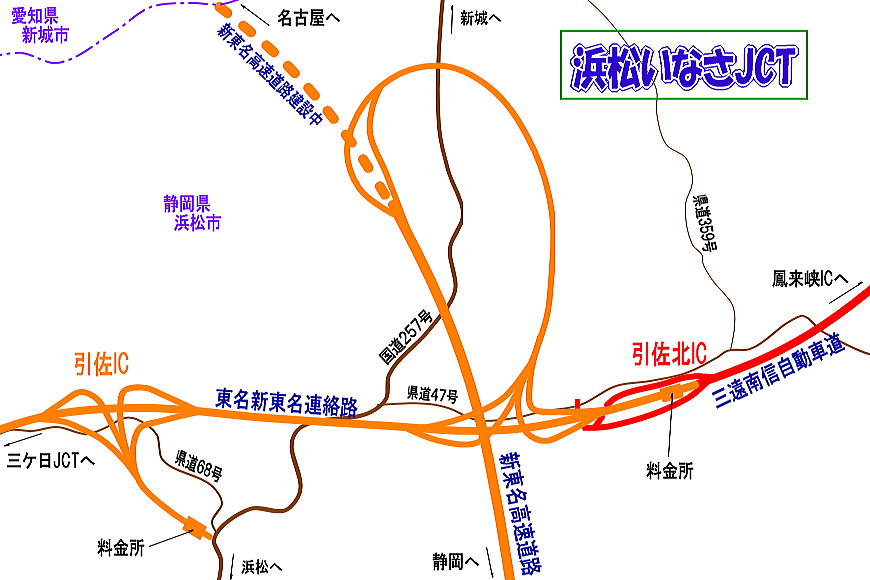

三遠南信自動車道は長野県飯田市を起点とし上村(かみむら)・青崩峠(あおくずれとうげ)・水窪(みさくぼ)・佐久間・東栄・鳳来を経由して新東名高速道路の浜松いなさJCTに達する約100kmの自動車道路です。

このうち中央自動車道で接続する飯田山本IC〜天竜峡IC間は平成20年(2008)既に開通をしています。

昭和62年の閣議決定から20年余の歳月が過ぎ、今平成22年2月(2010)開通しているのはこの12kmです。

三遠南信自動車道は中日本高速道株式会社(旧道路公団)が建設する高速道路ではなく、国土交通省が整備する高規格道路です。

国が作る国道なので無料となります。速度は70km/hとなるようです。国交省が建設する「一般国道の自動車専用道路」は全国26路線計画されていますが、高速道路ほどには知られていません。

三遠南信自動車道の経過は次のようになっています。

| 昭和52年(1977) |

調査開始 |

| 昭和62年(1987) |

「四全総」に盛り込まれる |

| 平成6年(1994) |

矢筈トンネル開通 |

| 平成6年(1994) |

草木トンネル開通 |

| 平成17年(2005) |

三遠トンネル工事着手 |

| 平成17年(2005) |

草木トンネルは付近地盤軟弱につき同自動車道として活用しないことに決定 |

| 平成19年(2007) |

草木トンネルは歩行者も通れるようになった |

| 平成19年(2007) |

三遠トンネル避難坑貫通 |

| 平成20年(2008) |

三遠トンネル本坑貫通 |

| 平成20年(2008) |

飯田山本IC〜天竜峡IC間開通 |

| 平成21年(2009) |

佐久間道路(7キロ)、青崩峠道路(13キロ)は予算大幅削減・凍結され着工は大幅に遅れることとなる |

| 平成22年(2010) |

凍結していた事業は来年度(2011年度)から再開されることとなる(平成22年7月26日中日新聞) |

青崩峠付近はまだルートも決まらないということです(平成22年2月)。草木トンネルが、この三遠南信自動車道に使われないというのは痛恨の思いがいたします。また、矢筈トンネルのすぐ南には平成6年(1994)に造られた橋脚5基がたたずんでいます。三遠南信自動車道は今後、既存国道の拡張やバイパスでしのぐ方針と言うことです。この橋脚もこのまま放置されるのでしょうか。何とか活用できないものか痛切に思います。

ICは浜松いなさJCT側から引佐北IC,鳳来峡IC、さらには東栄IC、浦川IC、佐久間IC、水窪IC・・・・と設けられてゆくようです。三遠南信自動車道はどこまで造られ、どこから既存国道と併用になるのでしょうか。

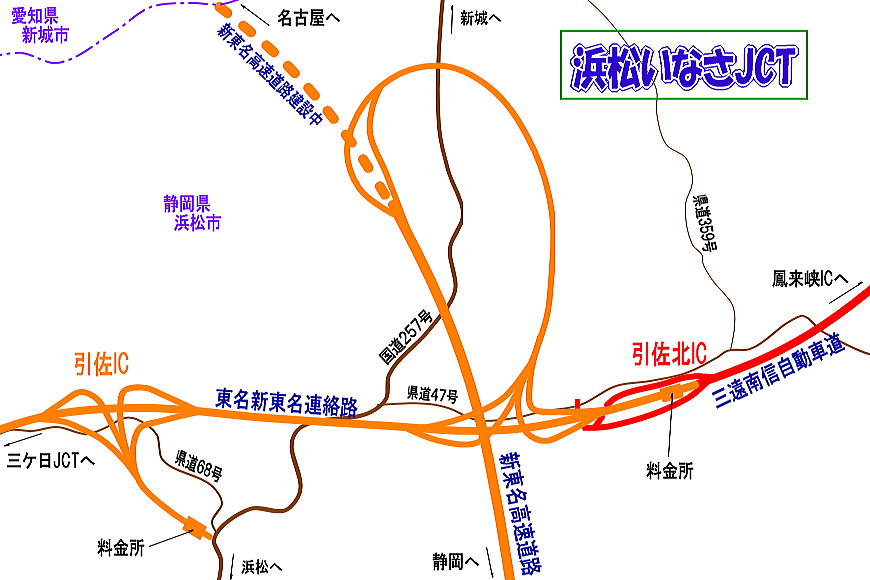

さて、三遠側では平成23年(2011)年度の開通に向けて浜松いなさJCT〜鳳来峡IC間、約14kmが急ピッチで工事が進められてます。ここが開通すれば三遠南信自動車道は4分の1が開通します。

浜松いなさJCTから鳳来峡IC間には、別所トンネル(948m)、久井田トンネル(1598m)、三遠トンネル(4525m)、大島トンネル(172m)、名号(みょうごう)トンネル(1056m)の5つトンネルが造られます。5つともすべて貫通しております(平成22年2月)。

このうちの三遠トンネルはたいへんな難工事であったようです。平成19年(2007)11月に3年を掛けて避難坑が貫通し、平成20年(2008)に本坑も貫通しました。

三遠トンネルは中央部分1.5キロ区間が中央構造線の破砕帯となっており、最大の難工事であったということです。

平成17年(2005)から平成18年(2006)初めにかけて新城、引佐両側から掘り始められました。

脆弱な地質である中央構造線の掘削で手間取り、平成19年(2007)本坑開通目標でしたが大幅に遅れました。

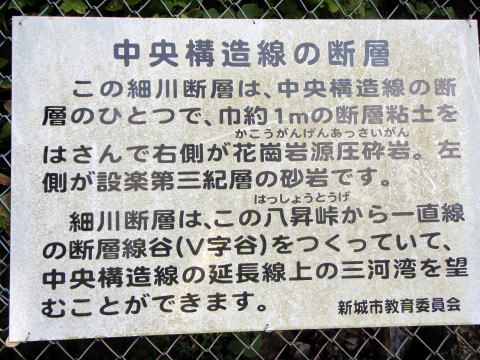

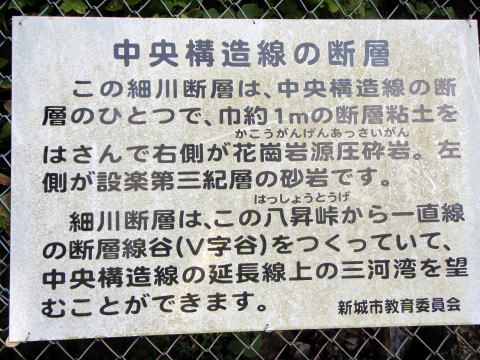

この区域が断層帯であることは有名です。県道505号線、細川の八昇峠道路沿いの路頭に断層が見られ、説明版も付けられています。

この断層は中央構造線を境として左側の第三紀系設楽層の砂岩と右側の領家帯(高温型の変成岩)のマイロナイト(圧搾岩)が接し、断層地形もよく観察できます。

|

|

| 断層地形 |

断層破砕帯の説明 |

3.三遠南信自動車道工事

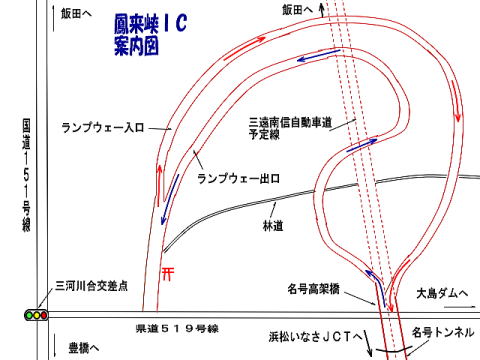

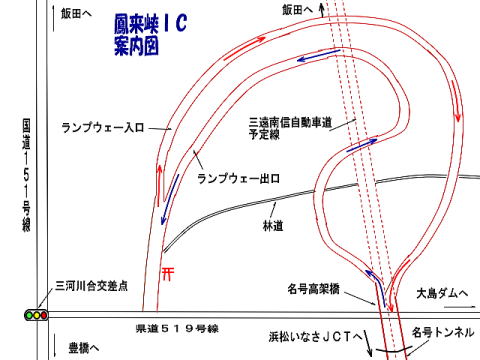

A.鳳来峡ICランプウェー架橋工事

三遠南信自動車道は鳳来峡ICから先は全く手が付けられていません(平成22年2月)。まず引佐北ICからここまでを開通させることが最優先のようです。鳳来峡ICは出入り2つのランプウェーが建造中です。入口ランプウェーは少し前にできましたが、出口ランプウェーを今(平成22年2月9日)造っています。橋脚に桁を据える工事をしています。

この工事の施工者は日本車輌製造(株)です。息子がその工事の監督をしていますので、時々工事を見に行っています。ゆったりしたランプウェーのラインが景観、力学、工事計画にマッチしています。

|

|

| 鳳来峡IC |

このランプウェーの手前にもう一つ出口ランプウェーが付けられます(1/24) |

|

|

|

|

| 350tクレーンによる最初の桁架けです(2/2) |

桁が徐々に延びてゆきます(2/6) |

|

|

|

|

| 桁は奥一つを残すのみとなりました(2/7) |

ベント(支保工)も取れ、付随する工事が進んでいます。(3/28) |

B.鳳来峡ICから名号トンネルへ

本線工事も着々と進行しています。鳳来峡IC前の本線は名号高架橋で、長さ188m・高さ45mあり名号トンネルと直接繋がります。この工事は別の業者が施工しています。名号高架橋は通称ヤジロベー工法という方法で架設されています。ヤジロベー工法は昭和34年にドイツから技術輸入されて以来、国内でも2,000橋近い実績を誇っています(後出)。

トンネルは入口と出口がありますが、起点側を入口と言い、反対側を出口と言います。三遠南信自動車道は飯田山本ICが起点になっているので、鳳来峡IC側が入口ということになります。

|

|

| ICに繋がる本線架橋です。右が鳳来峡ICです(2/7) |

架橋をICの方から見ました。向こうは名号トンネル入口です(2/7)

|

|

|

|

|

名号トンネル坑口(入口)です(1/24)

|

左写真より約半年後、架橋は名号トンネルと接続していました(7/8) |

C.名号トンネルから大島トンネル・三遠トンネルへ

名号トンネル(1056m)を出ると、200mほどで大島トンネル(172m)に入ります。大島トンネルは5つのトンネルの中では一番短く、別所トンネルに次いで平成19年5月に貫通しました。

大島トンネルを抜けると大島高架橋(88m)を渡り、こんどは長い長い三遠トンネル(4525m)に入ります。この大島高架橋の工事は橋脚が1本あるのみで進んでいません。橋脚の上部には鉄筋が突き出しており、錆止めの紅い塗料が塗ってあります。ここにはまだ2本の橋脚を立てるようです。どういう橋になるのでしょうか。(平成22年2月21日)

|

|

| 名号トンネル出口です(5/23)) |

名号トンネルからすぐに大島トンネルに続きます(2/21)

|

|

|

|

|

| 大島トンネル入口から名号トンネル出口を見ました(5/23) |

大島トンネル出口から見た三遠トンネルです(5/23) |

|

|

|

|

大島トンネル出口です(3/14)

|

三遠トンネル入口です。下は避難坑です(5/23) |

D.三遠トンネル

三遠トンネルは平成17年から平成18年初めにかけて鳳来、引佐両側から掘り始められましたが、中央部が破砕帯となっており、平成19年度開通目標の実現が不可能となり、大幅に遅れることになりました。

最初は先進導坑が掘られてゆきます。これは大規模なトンネルには地質調査のため設けられるもので、開通後に避難坑となります。また水抜きにもなるため本坑よりは低いところに掘られます。引佐北ICから鳳来峡IC間5つのトンネルのうち、三遠トンネルだけで行われます。

先進導坑は幅約5m、高さ約4mで、本坑は先進導坑から25mほど離して、ところどころに連絡坑を設けて、ほぼ並行に掘削して行きます。本坑は幅9.5m、高さ4.5mとなります。

平成19年11月13日の新聞記事では「三遠トンネルの避難坑が12日に貫通したと発表された。本坑自体も擾乱帯部分の400メートルほどを残すだけで90%以上掘り進んでおり、今年度内の貫通に向けほぼメドを付けた」とありました。今(平成22年2月23日)は三遠トンネルは舗装が進められているということです。

|

|

| 静岡県側三遠トンネル出口です。避難坑も見えます(2/28) |

三遠トンネル(手前)を出て久井田トンネル(奥)へと続きます(2/28) |

E.寺野高架橋

寺野高架橋は三遠トンネルと久井田トンネルをつなぐ高架橋です。この工事の施工も日本車両製造(株)が担当しています。しかしまだ工事は行われていません。それは道が狭く重機を入れることができないからのようです。

今は道を広げる工事をしています(平成22年2月28日)。寺野高架橋は日車HPによると、形式は4径間連続3主鈑桁及び合成床版、橋長は180mということです。工事竣工は平成22年11月の予定です。

5月末から桁架けの工事が始まりました。鳳来IC工事のときとは違った、同じ会社の大型クレーンが来ていました。桁を吊り上げているところは見られませんでしたが、資材を吊り上げ、作業をしていました(平成22年6月8日)。

|

|

| この三つの橋脚で結ばれます。向こうのトンネルは久井田トンネルです(2/28) |

左の写真から約4ヶ月後、桁の架設は1径間進んでいました(6/8) |

|

|

|

|

| 舗装をしていました。奥は久井田トンネルです(10/10) |

久井田トンネルの中から三遠トンネルを見ました(4/18) |

F.久井田トンネルから別所トンネルへ

久井田トンネルは平成17年12月から掘削を開始し、1年8ヶ月かかって平成19年7月に貫通しました。久井田トンネルは5つのトンネルの中では2番目に長いトンネル(1,598m)で、3番目の貫通です。(久井田トンネルは後渋川トンネルと呼ばれるようになりました。)

久井田トンネルから別所トンネル(948m)へと続きます。久井田トンネルと別所トンネルの間は100m足らずで、橋で繋いでいます。

|

|

久井田トンネルから浜松いなさJCT付近略図

|

久井田トンネル出口です(4/18)

|

|

|

|

|

| 久井田トンネル出口の橋です(4/18) |

橋を渡ると別所トンネル入口です。上に民家もあります(4/18) |

G.別所トンネルから別所高架橋へ

平成22年3月7日、雨の中、別所トンネルの引佐北IC側坑口とその先に続く別所高架橋の工事現場を見てきました。別所トンネルは、平成17年3月から工事に取りかかり、2年1ヶ月かかって平成19年3月に、5つのトンネルの中では最初に貫通しました。別所トンネルは平成22年4月18日の段階では舗装は済んでいません。

別所トンネルから引佐北IC側へ1kmほど行くと別所高架橋となります。高さは27mあります。橋はヤジロベー工法で施工されております。

|

|

| 別所トンネル出口です(3/28) |

別所トンネル出口から浜松いなさJCTへ続く道です(3/7) |

|

|

|

|

| 道と川をまたぐ別所高架橋となります。右が別所トンネル側になります(3/7) |

高架橋(向こう側)はもうすぐ道路と接続です(3/7) |

H.引佐北IC工事

別所高架橋の他にも高架橋は4つほどありますが、県道47号線を跨ぐ高架橋はもうしっかりとできあがっています(平成22年2月28日)。この高架橋鉄さびの色がそのまま出ています。やがて三遠南信自動車道は引佐北ICとなります。ここから一般道へ出ます。

直進すると東名連絡道路に入り、浜松いなさJCTで新東名道路と接続をします。ここでは引佐北IC・浜松いなさJCT・引佐ICの大工事が行われています。

|

|

| 引佐北IC、浜松いなさJCTの工事現場。奥の直線道路が新東名本線です(7/8) |

工事現場にある浜松いなさJCT付近完成予想図 |

I.浜松いなさJCT

少し前まではのどかであった田舎が高架道路の街に一変しました。この町を通っていた一般道路の国道257号線も全線2車線の走りやすい快適な道となったばかりです。

新東名、連絡道、三遠南信道、引佐北IC、浜松いなさJCT、引佐ICの工事が同時に行われているので、この付近はどこも工事中です。

さらに新東名は愛知県へと延びる工事が行われています。

さて、ここまで鳳来峡ICから引佐北ICまでのトンネルと高架橋を中心とした説明をしてきました。これは終わりとします。

続 三遠南信自動車道 に続きます。

トップページ このページのトップ